在安徽医学院这些科研工作中,针麻经络原理的研究值得一说。

针麻经络学是医学理论的核心概念之一,研究它既是理解传统医学的生理病理机制,又是探索其在疾病诊疗、养生保健中的独特价值,同时推动中西医结合的科学验证与创新发展。安徽医学院在全国较早研究针麻经络学,“中央卫生部已确定我省为全国针麻经络研究的牵头单位,负责领导和组织协调十二个省市这方面的研究工作。现此项任务已由安徽医学院经络研究室承担。”据档案记载,当时的针麻经络研究工作主要有,成立针麻经络研究小组进行针刺麻醉理论研究、针刺抗休克的研究和针麻的临床研究。

万事开头难。在针麻经络研究小组的努力下,仅半年时间就筹建了专题研究班子,建立了形态、机能及电生理实验室,只不过实验室设于合肥三里庵的简陋校舍,设备匮乏,经费紧张。“为获取先进设备,我们赴广交会采购国内首批‘霓虹光’八导生理记录仪。因无专业运输工具,我和同事就用竹杠肩挑仪器,徒步从小货车搬运至实验室,引起不少路人驻足观看。”安徽医科大学1955届校友、中国第一个经络研究所创办者之一周逸平教授回忆说。随后,团队利用该设备开展“足阳明胃经穴位特异性”“经穴-脏腑相关”等研究,奠定了我国实验针灸学基础。

更多的时候,研究人员走出实验室,深入工厂、农村、病房进行普查工作,据档案记载,当时普查的1000人中发现有感传现象的216人,其中经络敏感者22人,由此在经络形态学研究中摸索出一些规律。

安徽医学院科研人员在进行动物实验。

1975年,安徽医学院针麻经络研究小组升格为针麻经络研究室,并被卫生部列为全国“经络感传”“穴位针感”“经穴脏腑相关”三大项目牵头单位之一,主导全国性科研攻关。据周逸平介绍,研究室组织了多个全国“会战”,“牵头协调多省份团队,通过大规模循经感传普查,首次总结‘四肢循经相符,躯干部分相符,头面变异较大’的规律,为经络客观存在提供实证。”

这些研究成果的取得,不仅促成1977年3月在合肥召开了全国经络感传现象经验交流会,大会提出了经络研究的十六字“全国纲领”;更推动了1979年全国第一个经络研究所在安徽成立。

与此同时,放射医学研究也成绩斐然。当时的放射教研组主任干自强带领同事,在简陋条件下攻关自制“气压式压力注射器”,成功开展了右心及左心血管造影,填补了省内空白;随后,附属医院放射科与胸外科合作开展纵隔气造影、奇静脉造影对食道癌切除率的研究;干自强和同事们在国内率先研究出将心脏横径动态变化作为肺心病疗效指标。安徽医学院完成的“急性放射病病人和小剂量辐射损伤者远期效应医学观察”研究,荣获1978年全国医药卫生科学大会奖,体现了在特殊医学领域的深厚积累。

科研的持续发展离不开前瞻性的规划。1976年安徽医学院制订的《安徽医学院发展规划(1978-1985)》中,就特地列出了科研规划。

“逐步建立和健全科研机构,要配备专职科研人员和必要的仪器设备。”这份《发展规划》中提出科学研究的“三年大治”和“八年大赶”目标。三年目标把学院已有基础的中西医结合治疗烧伤、急腹症、肿瘤等作为研究主攻方向,做出显著成果;专业科研人员要达到150人;八年目标提出进一步加强医学理论研究,在一些强势研究方面接近或赶上国内外先进水平;专业科研人员达到300-400人。

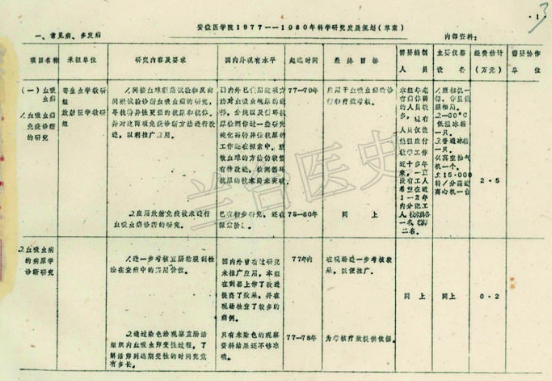

安徽医学院《1977-1985年科学技术发展计划(草案)》(部分)。

为了达到这一目标,安徽医学院又制订了《1977-1985年科学技术发展计划(草案)》,以图表的形式详细列出了近二十项科学技术的发展计划,包括常见病多发病、中草药研究、针麻经络研究以及新技术研究、医疗器械研究等。其独特之处在于,每个项目除了常规的研究内容、要求和目标外,还特别列出了“国内外现有水平”,使研究者目标明确,有的放矢。

今天看来,这些科研发展规划都具有一定的前瞻性。例如在偏头痛的防治研究上,“虽有西药,但药物供应不能满足需求,且由于其副作用,应用上亦有许多限制”。因此科研“要从中医传统方剂中筛选适合防治偏头痛的方剂,观察临床疗效以及脑血流图的变化”,“并改进剂型,方便给药”。在异体肾移植研究上,“国外有较为成熟的经验,但尚未完全解决”,要求科研人员先“成立免疫学研究小组,解决异体移植的基本问题”,最终“建立一个稳固的免疫学研究专业组织,逐步解决异体肾移植”。

回望安徽医学院20世纪70年代的科研历程,是一段在物资匮乏中迸发精神富矿的岁月。从97.5%烧伤患者的生命奇迹,到肩挑竹扛运回精密仪器的执着;从对古老经络之谜的科学叩问,到自制设备填补省内空白的创新;从深入基层的千人普查,到放眼国际的科研规划……每一步都浸透着安医人“勇于探索,服务人民”的精神内核,积累了经验,为学校的学科发展奠定了基础。