院校调整,中西“合璧”

1973年的某一天早晨,晨光熹微,一群白衣学子匆匆走进合肥同一所校园,他们中有人捧着《内科学》,有人揣着《本草纲目》;而此刻的校园里,西医药理实验室隔壁飘着中药炮制的独特气息,现代解剖图谱与经络铜人共处一室……这是20世纪70年代,当时的安徽中医学院并入安徽医学院后的情景。

据档案记载,1969年11月相关部门调整安徽大专院校布局,将全省14所大专院校撤并为6所,其中安徽医学院(以下简称安医)、安徽中医学院(以下简称安中医)、蚌埠医学院、芜湖医学专科学校四所医学院校合并成一所新的安徽医学院。

四校合并特别是合肥的两所学校合并后,原安中医的行政人员分配到安医各部门工作,原安中医的西医基础课教师划归安医各西医教研室;而原安中医附属医院部分医护人员则安排到安医附属医院新医病房工作。新医病房设有70张病床,主要从事中西医结合内儿科、急腹症非手术疗法研究、中药剂型改革研究等。

安中医并入安医后,其附属医院被撤销,原有的房产、医疗器械等相继移交给别的单位使用。但随着安医规模的扩大和人员的增加,附属医院的职工用房和病房等远远不够,为了解决这一问题,安医曾多次向省有关部门请示报告将原安中医附属医院房屋划归安医。

“我院正在筹建的附属中医医院,用的是原安医附属第二医院的房屋。原二院的房屋很少,过去只能容纳肺科、传染科、皮肤科,现在要容纳中医医院必须设置的内、外、妇、儿、五官各科以及各辅助科室,如中药库、中药炮制加工房、化验室等,原有房屋是很不够的”。“附属中医医院现有生活用房离需要也悬殊太大。中医医院编制为三百人,现有生活用房八十五间,按每户两间计算,可安排四十二户,只能解决需要的八分之一”。相关档案如是记载。

20世纪70年代,安医请求划归原安中医附属医院房屋的相关报告(部分)。

档案中同时提到这些房屋若划归安医后,主要用于建设附属中医医院,“我们拟开设传染科、肺科和皮肤科等病房,因为现在传染科在附院内科楼不合理,肺科靠近食堂也不适宜……将来安医招生人数还要增加,学校的教学、医疗、科研任务都很大,如能把二院再办起来,可以更好地完成教学、医疗和国家交给的科研任务”。

协同发展,共谱新篇

安中医并入安医后,两所学校共为一体,协同发展,特别是在探索中西医结合方面取得不错的成就。

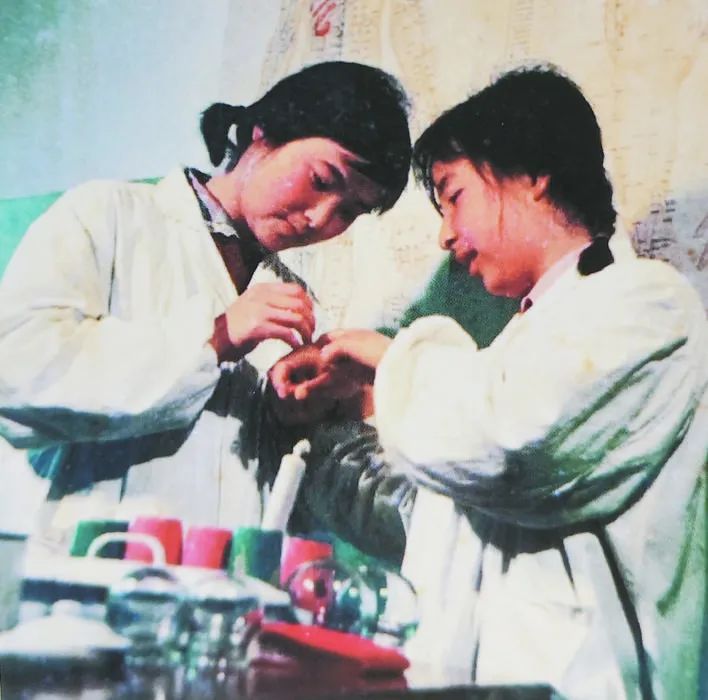

据档案记载,自1970年至1976年安医连续多年开设了与中医学相关的专业:如中医专业、西医学中医专业、新药专业等,每年招生100多名。除了总共招收6届中医类、药学类专业的学生外,1974年安医还举办了中医师培训班,为全省各大医院培训中医师30人。这些中医药人才经过老师们的精心指导和自己的努力,大多能掌握所学专业基本知识和技能,毕业后为中医药事业的传承发展起了重要作用。

除了开展中医药教学,安医附属中医医院的建立也是协同发展的表现之一,如前文所说,在安医的多方努力下1972年底安医附属中医医院建立。附属中医医院开诊后日门诊量就达到400余人次;病房床位虽然一开始仅有50张,但很快床位数增至100张,并建起了制剂室、锅炉房、中药房、门诊简易用房等设施。1975年附属中医医院新建了门诊楼、中药、西药制剂室和中医中药研究楼等。

据档案记载,附属中医医院坚持走中西医结合道路,西医手术室引入针刺麻醉,中药房增设药理分析室,医生们共同攻关一些疑难病症:不仅在治疗结核性肛瘘、针灸治疗急性菌痢、瘫痪等病症上疗效显著;而且自制外用中药膏“芙蓉膏”,对化脓性感染疾患很有疗效;另外在中西医结合治疗腰椎间盘突出症、急性阑尾炎、小儿消化不良、肾病综合征、骨折、慢性宫颈炎等方面也获赞誉不断。

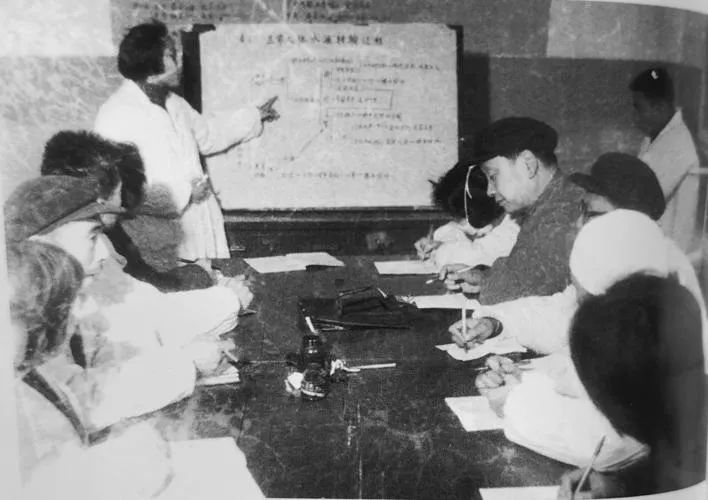

20世纪70年代中期,中医学专业开展科内教学。

除此之外,附属中医医院还承担了由安医统一安排的医科类实习学生的临床教学任务。医院成立了内科、外科、儿科、妇科、五官科、针灸及推拿科等多个教研组,除针灸、推拿教研组外,其他各教研组内均分为中医和西医教学小组。每周各组织一次西医学中医和中医学西医的临床教学活动。

学生在钻研针灸技术。

以中医药教学和附属中医医院为基础,当时的安医还开展了一系列中医药领域的科研工作。其中包括中医药治疗晚期血吸虫病、肺炎病、针灸与中药治疗“屈光不正”、中西医结合治疗胆结石和泌尿系统结石以及对大肠杆菌、变形杆菌感染的中药治疗研究……为了更好地开展科研工作,安医还先后成立了针麻经络研究组和胆道针麻手术科研小组等。

虽然当时教学资源有限,条件也艰苦,但安医和安中医开启的同校办学之路,师生相互学习、相互帮助。中医专业的学生在学习中医经典理论的同时,也有机会接触现代医学的基础知识;西医专业的学生也对中医的独特理论和治疗方法产生了浓厚的兴趣。这种跨学科的交流与融合,无疑促进了医学教育的发展。

分建情存,合作绵长

根据安排,1976年10月安中医从安医分出重建,其中的中医系(含经络研究室)、药学系(含化学、物理教研室)和附属中医医院的人员、设备、图书资料等原则上全部划归安中医。

虽然安中医和安医各自独立发展了,但“兄弟情、医学情、教育情”的同校办学经历,让彼此结下了深厚的情谊,也为后来两校长久合作与交流奠定了基础。

据档案记载,自改革开放以来安徽医科大学和安徽中医药大学在多个领域开展了广泛而深入的合作与交流。两校经常联合举办学术研讨会,双方专家分享各自的临床经验和研究成果;两校充分发挥各自学科优势,联合培养中西医结合临床医学人才;面对一些重大公共卫生事件或疑难杂症时,两校附属医院的专家会组成联合医疗团队,发挥中西医优势,为人民提供更全面、更有效的健康保障。“深化合作,在人才培养、科学研究、医疗合作、文化交流等方面深入谋划,联手打造全国中西医结合合作的典范和样板”成为两校合作愿景。

从20世纪70年代的同校办学,到新世纪的协同发展、合作创新,安徽医科大学和安徽中医药大学用“和而不同”的智慧,诠释着医学的本质:无论是显微镜下的细胞分析,还是本草汤剂中的君臣佐使,最终目标都是对抗人类病痛。当现代医学高峰遇见传统智慧长河,碰撞出的不仅是学术成果,更是对“大医精诚”最生动的诠释。