上世纪六七十年代,

安徽医学院分多批次组织师生

前往金寨、霍山、凤台、定远等地农村。

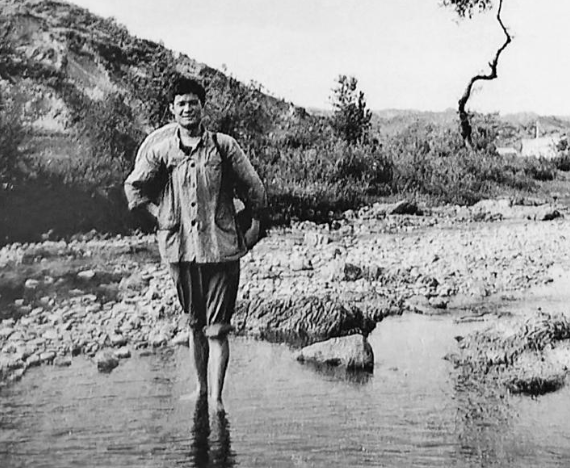

他们“打起赤脚”救治病患、

组织合作医疗、服务计划生育,

并帮助当地加强医院建设……

为安徽农村医疗卫生事业

发展作出了重要贡献。

1965年七八月间,安徽医学院抽调师生进驻霍山县组建安医附院皖西分院,拉开了安徽医学院支持农村医疗卫生事业发展的序幕。霍山县是革命老区,地处大别山腹地,交通不便,医疗资源匮乏。到上世纪60年代缺医少药现象依然较普遍,人民群众医疗卫生状况亟待改善。为了使省市医学专家的精良技术惠及老区人民,在安徽省委、省政府的部署下,安徽医学院党委决定,由安医附院副院长郑恩东率队组成23人的医疗队进驻诸佛庵镇,筹建安医附院皖西分院。医护人员到达后,首先面临着山区条件差、生活不便、远离家庭和组织等困难,在当地政府的支持和配合下,他们一边从购置家具、被服等生活用品入手,尽快适应当地生活,一边开展医疗工作,为当地老百姓解除病痛,同时为筹建医院忘我地工作,终于在1965年底建成了拥有100张病床的安医附院皖西分院。此后,安徽医学院大批师生陆续走进农村,支持当地医疗卫生事业发展。1969年初,49名师生充实到霍山县诸佛庵镇医疗一线,安医附院皖西分院得到进一步发展和壮大,服务功能不断拓展。当时医院设有内科、外科、肺科、儿科、妇产科、口腔科、中医科等10个临床科室,放射科、检验科、药剂科等医技科室,以及相应的行政职能部门,并添置了较为齐全的医疗设备,能进行常见病、多发病和部分疑难危急重症的诊断治疗。安医师生们离开城市扎根农村,虽困难重重,但他们怀着理想信念和火热的心,排除万难,全心全意为人民群众服务。时至今日,安医附院皖西分院已更名为霍山县第二人民医院,继续造福地方百姓。筹建分院只是安徽医学院支持农村医疗卫生发展的举措之一,当时更多的安医师生跋山涉水,深入农户家中,为农民防病治病。1968年12月,安徽医学院派出1000多名师生来到凤台县马店区农村,为当地农民送医送药,保障健康。当时的环境下,安医师生至少面临三大困难:一是生活上的困难,二是几乎没有医疗设备和药品,三是居住分散。师生们克服困难,外科王震宗医生自己动手建起手术室;神经内科陈颖医生经常外出会诊,不分昼夜;龚新杰医生同时兼顾内科、小儿科,忙个不停;药理学魏连玑医生为当地医院建起了药房与试剂室……

他们不畏艰险,除夕之夜,妇产科女医生踏着积雪,步行20多里抢救病人;他们因陋就简,在高粱秆做墙、塑料布当天花板、面积不到10平方米的手术室里,用两张小桌子拼起来手术台;没有血库,医护人员就是输血队;没有无影灯,就用手电筒、小马灯代替。凭借着智慧和坚韧的力量,他们先后完成剖腹产、截肢、胃大部切除等手术,抢救了众多鲜活的生命,受到当地百姓的敬仰和信任。

开展医疗工作之余,师生们走进农民中间,了解农村现状,体会百姓疾苦,也更加坚定了服务农村医疗卫生事业的信念。他们急农民所急、想农民所想。在防病治病的同时,还利用自身优势和特长为当地培养医疗卫生人才,举办了多期乡村医生提高班、卫生员培训班和接生员复训班等。这些培训班遵循理论联系实际的原则,前期讲授基础和理论课,后期到医院学习实践操作;教材采用自编的乡土教材,深入浅出、通俗易懂;有的老师教授肌肉注射和针灸疗法时,主动在自己身上进针,通过亲身示范与理论讲解相结合的方式,帮助学员领会要义。不少乡村医生接受培训后,学会了针灸、静脉注射、切开引流等技术,掌握了农村一般常见病和多发病的诊断和治疗,成为独当一面的医疗技术骨干。安医支援皖西的师生当中,内科欧克仁教授最值得一提。他医术高超,医德高尚,就连邻近凤台的河南病人也慕名前来找他看病。欧教授对待培训教学认真负责,从住处到培训班有20多里路,为了不迟到,他坚持学会了骑自行车,遇到下雪时他会提早步行确保按时上课,因此他深受病人和学员的敬重。1974年,国家卫生部选派他到上海参加全国内科学教材编写工作,不幸的是,编写工作即将完成时欧教授遭遇车祸去世。噩耗传来,学校师生和凤台老百姓都悲痛不已。除了凤台县农村,从1969年3月开始,安徽医学院又组织了20多个医学教育分队,分派到霍邱、金寨、寿县、桐城、潜山、临泉、利辛等地农村,开展群防群治、组织合作医疗、宣传计划生育、培养地方医生等大量卓有成效的工作。其中到金寨县的就有110多人。安医附院原检验科主任蔡天沛的女儿蔡郁在一篇文章中介绍了当时的情况。“1969年,包括蔡天沛、戴葆源夫妇,干自强、戴秀萍夫妇等6户安徽医学院医护人员,带着全家老小和全部家当来到最为偏僻的天堂寨,为这里的人们送医送药。”当时的天堂寨叫前畈公社,公社医院设在一座山头上。所谓的医院也就是一个四合院,几间破旧的房子是医务人员住房,还有一间中西药房和一间治疗室,治疗室里仅有几条凳子和一张桌子;药品一个月一次从几十里山外靠人力挑进来。在这样的艰苦条件下,医护人员背着药箱走村串户,用他们的精湛医术为当地群众解除病痛,还手把手带出不少本地医生,和当地群众结下了深厚情谊。蔡郁在文章中回忆了几个故事。山区里最常见、最紧急的就是产科疾病。妇产科出身的戴葆源刚到农村落脚,就有产妇家属叫出诊。在陡峭的大山里她一路攀爬赶路,当赶到产妇家中,只见产妇站在灶台边做饭,从裤子里露出的一根筷子上还系着脐带。戴葆源大吃一惊,赶忙让产妇躺到床上去,检查后发现是尿潴留,立刻插管排尿,尿排空后胎盘娩出,她又嘱咐产妇好好休息,不要急于下地干活。还有一次,山上急匆匆抬下来一名病人,肛门又红又肿,但病人讲述不清。医院里没有适合的器械,怎么办呢?戴秀萍医生决定先戴个手套做肛检再做决定。她刚把手指探进去就碰到一根硬物,小心翼翼将硬物顺出来才发现竟是一根纳鞋底的针。针一取出,病人就能站起来走路了。大家都很诧异这根针是怎么进入消化道的,原来病人的嫂子把纳鞋底的针掉进了他吃的红薯里,他饿极了一口吞下去,可能红薯把针包裹着才没有伤及消化道。山里的村民居住分散,有的一个山头就一户,因此出诊医生常常要背着药箱翻山越岭,来回少则几里路,多则几十里路,有时看一个病人就得耗时一天。所以他们经常随身带些锅巴路上充饥,天黑了还得点火把、带根棍子防狗防蛇;当天不能返回就要在老乡家过夜。为了让当地百姓看得起病,曾驻扎金寨农村五年之久的李章钧医生发动群众动脑筋想办法,他们从城里购买茯苓菌种,种在砍倒的松树干上。等茯苓长成后,老乡们用板车一趟又一趟地拉到药材收购站,换到钱后,再用这笔钱去买所需的药品,成功办起了村合作医疗。当地因此名声大噪,外乡纷纷派人来参观学习。1973年,根据国家形势变化,安徽医学院的师生陆续回到合肥,但安徽医学院组织医疗人才支援乡村的实践历程,惠及乡村群众,推动了我省农村医疗卫生网和农村合作医疗制度迅速建立。50多年过去了,安医师生助力农村医疗卫生事业的脚步从未停止,每年数千名师生投身“三下乡”社会实践,在新时代乡村振兴战略中彰显着历久弥新的生命力。