“显微”春秋写峥嵘(第84期)

发布时间:2025-04-30作者:齐常红 程堂义设置

和一些临床医学学科相比,检验学科似乎不大被人关注,但它是医学院特别是附属医院不可或缺的一部分,为患者精准诊断提供了有力支持。安徽医科大学迁建合肥后,检验学科也得到了快速发展。一台显微镜、几份检验样本……是人们对医院检验科的最初印象。的确,检验科主要负责接收、处理和分析患者的血液、尿液、体液等生物样本,通过显微镜观察及一系列实验方法,为临床诊断和治疗提供准确、及时的数据。这些数据不仅有助于医生判断病情、制定治疗方案,还是评估治疗效果和预后的重要依据,检验科的重要性可见一斑。

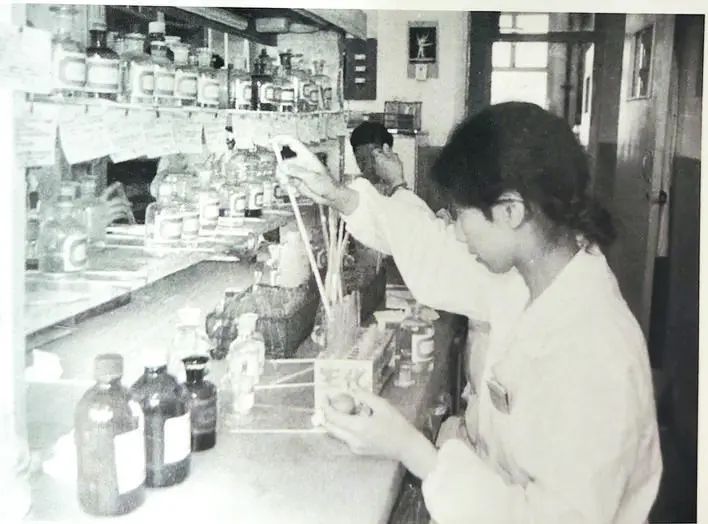

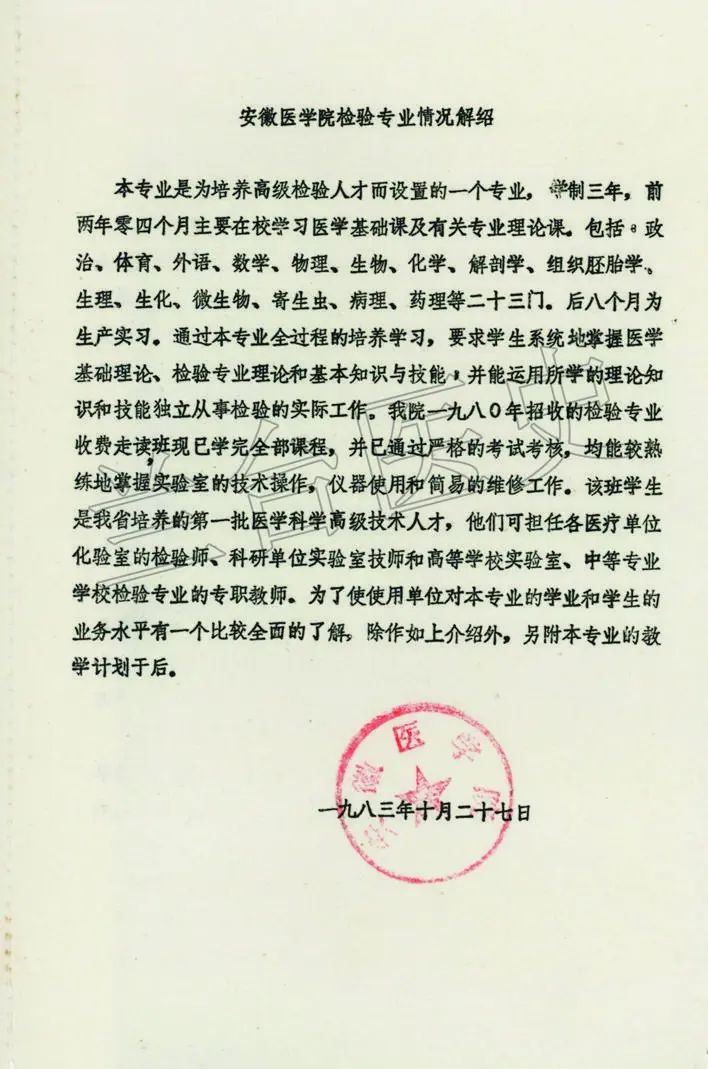

安徽医科大学早期的生化检验。

安徽医科大学检验学科是从附属医院起步的。1952年,东南医学院迁址合肥更名为安徽医学院后,其附属医院正式设立了检验科。据档案记载,当时的检验科分为临检组、生化组、细菌组及门诊化验室,免疫学专家史敏言担任首任主任。建科伊始,人员不足10人,仅有2台显微镜等简单仪器,检验科仍实现了较快的发展。据1956年担任检验科副主任的蔡天沛后来回忆,他到检验科时,科室已初具规模,后来又想办法调配了一些先进仪器,在上世纪60年代初开始进行各种新项目的检验工作。其中,最值得一提的就是应用“舒劳氏血氧测定法”,配合医院开展体外循环手术。

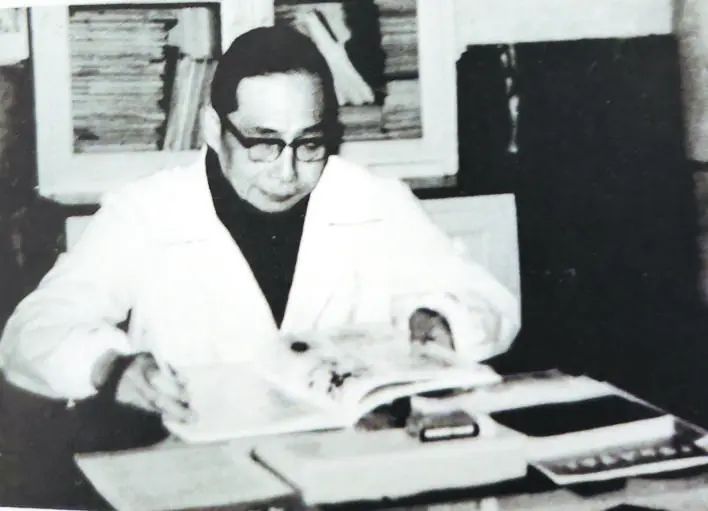

工作中的蔡天沛。

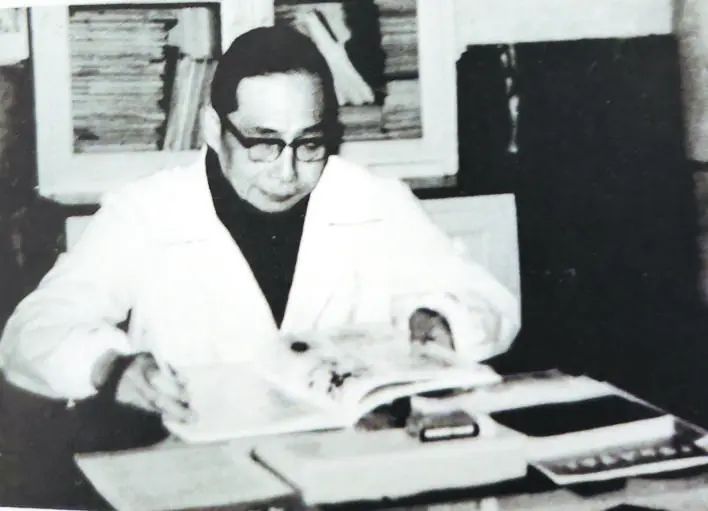

1960年,医院开展体外循环手术,需要测定血氧饱和度,原来的老式仪器操作起来比较复杂麻烦,且对血标本需求量较高。这对于要求争分夺秒的体外循环手术来说非常不方便,因此开展微量方法测定血氧势在必行。蔡天沛采用了从上海仁济医院学习的“舒劳氏血氧测定法”,只需少量血标本便能很快检测出结果,体外循环得以顺利开展,这一技术革新给临床工作带来很大便利。随后,检验科又筹建了内科实验室,陆续开展风湿性疾病、甲状腺、肾上腺皮质类固醇等激素测定。这些在当时比较先进的诊断技术为患者带来了更精准的医疗服务。上世纪60年代,安徽医学院研发的著名烧伤治疗药物“制痂酊”成功问世,这其中也离不开检验科的默默支持。“制痂酊”的研发者之一汪国良当时分管检验科,那些支撑药物研发的宝贵数据,正是由检验科人员一次次实验检测得来的。完成临床工作的同时,检验科还承担着安徽医学院实验诊断学的教学任务。在附属医院设立检验科之初,学校附设医校就开办了检验班,招生约30人,史敏言担任班主任;两个月后,附设医校独立成合肥医士学校,该班的教学归入学校内科基础教研室实验诊断学组。此后一段时间内,检验科的教学都划归内科基础教研室,汪国良和蔡天沛等人都曾以内科基础教研室领导的身份,分管过实验诊断学教学。当时检验学教材匮乏,为了便于学生学习,史敏言先是自编《检验诊断学》讲义,1954年编著出版了国内第一部理论与实践结合的《应用检验诊断学》(上下册),1957年修订再版为《检验诊断学》,此书后来多次再版,成为检验学科的权威教材。一直到上世纪90年代,蔡天沛编著的检验学读本《怎样读化验单》也是三次再版,多次重印。

蔡天沛编著的检验学读本《怎样读化验单》。

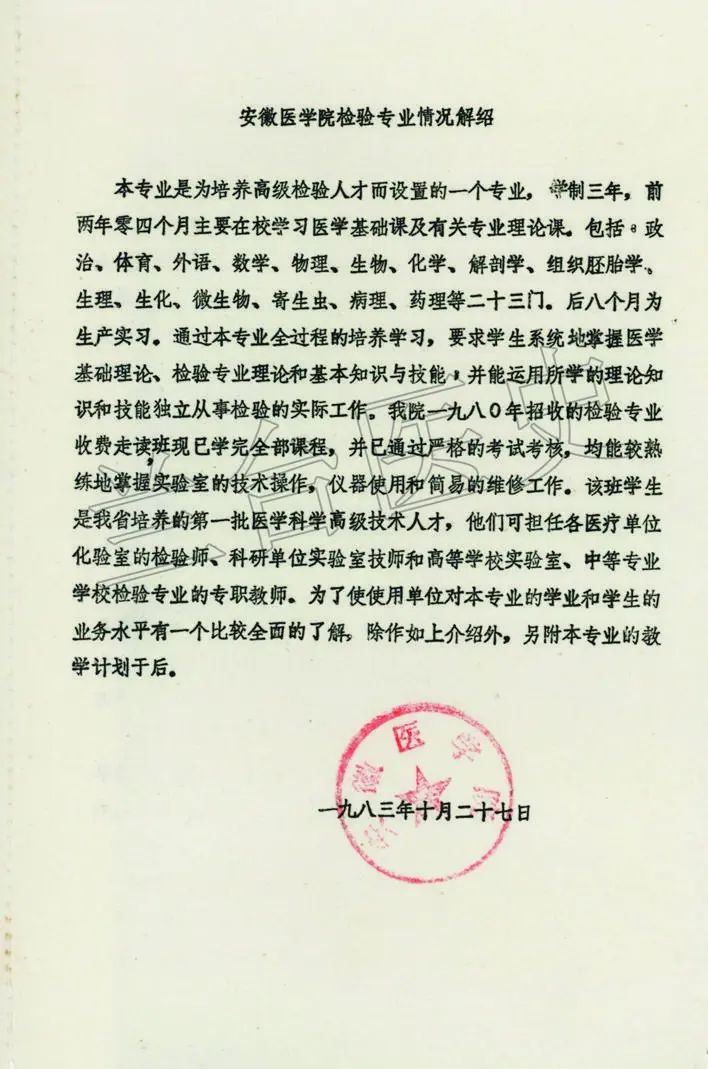

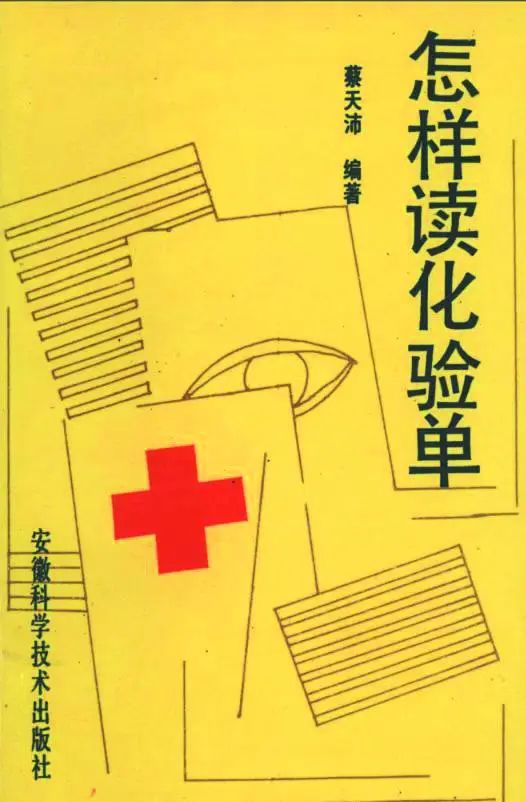

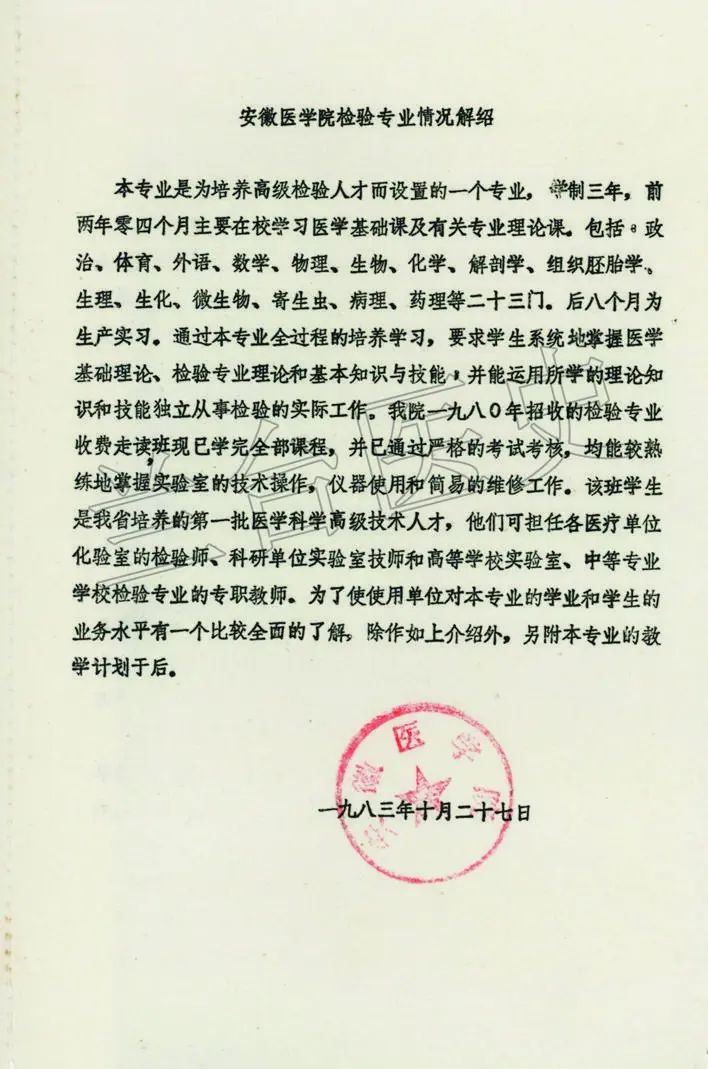

相较于临床学科,检验学科的人才更稀缺,但检验科在医疗体系中的作用却至关重要。为此,安徽医科大学检验学科自设立开始,就把培养检验医学人才作为己任。早在1952年,史敏言就开办了安徽省首届医学检验班,培养了全省第一批检验医学人才。有意思的是,1978年6月,安徽省医学检验学会召开成立大会,史敏言应邀作专题报告,参会人员中绝大部分便出自这个首届医学检验班。“本专业是为培养高级检验人才而设置的一个专业,学制三年……”通过馆藏档案《安徽医学院检验专业情况介绍》了解到,安徽医学院在1980年至1983年开办了一期检验专业大专班。作为“我省培养的第一批医学科学高级技术人才”,大专班在教学上的要求以“基础理论要好一些,专业面要宽一些,适应性要广一些,操作技能要强一些”为宜,尽可能加强实验操作的训练,做到理论密切联系实际,培养学生分析问题和解决问题的能力。

1983年《安徽医学院检验专业情况介绍》档案。

这一培养特色鲜明地体现在大专班的课程设置上。三年学习中,前两年四个月主要在校学习医学基础课及有关专业课,既包括外语、数学、生物、化学等学科,还包括免疫学及检验技术、寄生虫及检验技术、临床检验及技术、医学仪器使用及维修等学科。而八个月的实习则要求根据具体条件,采取课间实习或集中轮回实习两种方法,“其中临床检验8周,生化检验8周,卫生检验8周,微生物检验8周”。2000年,安徽医科大学又主办了成人高等教育医学检验专业专升本(半脱产)班。主要培养“具备基础医学、临床医学、预防医学和医学检验基本理论知识,掌握临床与卫生检验、分析实验室基本操作技术和技能,能在医疗、卫生防病、医学科研机构从事临床检验以及其他医学相关检验工作的高级专门人才”。在一份《安徽医科大学成人高等教育医学检验专业专升本(半脱产)教学计划》的档案中,可以看到“考核方法”也有独特之处,“考核分考试、考查两种。开始在规定时间内进行,成绩计算为考勤10%,作业40%,考试成绩为50%;考查课成绩计算为考勤50%,作业为50%;考试课每学期3-4门”。工欲善其事,必先利其器。1974年,安徽医学院(今安徽医科大学)引进全省第一台血气分析仪,1982年引进全省第一台多功能显微镜,1987年引进全省第一台尿液分析仪,1995年引进全省第一台真正的全自动分立式生化分析仪,2000年引进全省第一台全自动血凝分析仪……随着科技的进步,安徽医科大学及附属医院检验科的技术和设备也在不断更新换代,从最初的简单手工操作,到现在的全自动化仪器分析。这些先进检测设备的引进,使安徽医科大学在全省率先开展血气分析项目、自身抗体检测项目、尿常规化学八项自动检测及配合临床开展抗凝、溶栓治疗等,不仅可以快速检测血液中的各种生化指标,还可以准确检测各种抗体、抗原等免疫相关指标,更可以模拟人体的生长环境,用于培养和鉴定各种微生物……这些为临床诊断和治疗,提供了更加精准的依据。2005年,安徽医科大学获批了医学检验专业学士学位授予权,检验学科的发展再谱新篇。有人说,检验科虽然没有无影灯下的惊心动魄,但却有方寸载玻片上的暗潮汹涌;虽然没有手术刀下的力挽狂澜,但却有比色杯中的毫厘之争。而每一份标本背后,都站着一位等待答案的患者;每一份报告单上的数据,都是医学与病魔交锋的战报。“显微”春秋写峥嵘。安徽医科大学检验学科的教授、医护人员以科技为笔,以数据为墨,在微观世界里书写着现代医学的峥嵘春秋。