作为创建较早的学科之一,皮肤性病科在1952年安徽医学院迁建合肥后不久便成立;医护人员为当时流行的头癣、疥疮、梅毒等皮肤病的防治作出了重要贡献,谱写了一曲曲大爱之歌。

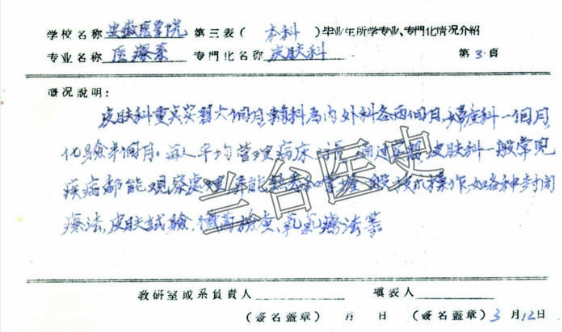

安徽医科大学的皮肤性病学科的历史,可以追溯到学校的前身东南医学院时期。据档案记载,东南医学院刚建立时就设有皮肤花柳科,主要进行皮肤花柳病的教学和医疗工作。而且从师资、医师的配置可以看出,学校给予了皮肤花柳科较高的重视。全院58名医师中就有4人是皮肤花柳病医师,其中包括曾留学东京帝国大学的殷木强、留学日本千叶医科大学的王烈和李祖蔚等著名教授。东南医学院迁建合肥后,皮肤性病科创建于1954年春,是全国建立较早的学科之一,开始仅有李文澜教授和沈钧助教两人。1954年9月,朱一元分配至皮肤性病科。毕业于日本千叶医科大学和庆应大学的李文澜,在上世纪20年代放弃国外优厚待遇,回国致力于医学事业。1953年底到安徽医学院工作,创建皮肤科,为安徽医学院皮肤科的发展做了开创性工作。朱一元在实习期间,参加了在上海华山医院开办的皮肤性病科高级师资培训,这是新中国成立后的第一批师资培训。皮肤性病科建立初期条件简陋,除门诊外,仅在内科病房中设有8张病床,但在李文澜、朱一元等人的努力下,科室职能建设很完备:不仅针对当时梅毒发病率高的现象设立了梅毒专病门诊,而且建立了住院病人治疗常规制度、病房主任查房和住院医师夜间查房制度;病房还设有擦药室、沐浴治疗室等。《高等学校毕业生情况调查表(1957/1958学年暑假)》(部分)。当时医务人员的工作积极性很高,医疗、教学和科研等各项工作开展很好,《中华皮肤科杂志》时常有安徽医学院皮肤性病学科的临床和实验研究论文发表。安徽医科大学的一份馆藏档案《高等学校毕业生情况调查表(1957/1958学年暑假)》中有记载,皮肤科重点实习六个月,辅科为内外科各两个月、妇产科一个月、化验半个月,每人平均管理病床三张。通过实习,皮肤科一般常见疾病都能观察处理,并能熟悉和掌握一般技术操作,如各种封闭疗法、皮肤试验、细菌检查、氧气疗法等。

安徽医学院皮肤性病学科在创建之始,紧紧围绕严重影响人民健康的常见皮肤病进行科研和临床治疗工作。新中国成立初期,头癣是我省几大传染性皮肤病之一。安徽医学院皮肤性病学科在头癣防治方面成效显著,特别是1960至1990年期间,担任皮肤性病科主任、教研室主任的朱一元,作出了很大贡献。头癣,是一种真菌感染性疾病,是由皮肤丝状菌或称皮肤癣菌引起的一组慢性皮肤传染病,俗称“瘌痢头”。这种病“洗不净、刮不平、甩不掉”,严重的头癣病人奇痒难忍、腥臭难闻,让不少人苦不堪言。从上世纪50年代后的30多年间,头癣病在安徽发病率高。“当时在合肥的长江路上,随时都能见到头癣病人。”朱一元曾这样说。1956年2月,朱一元从上海华山医院真菌实验室进修回来后,初步建立起真菌实验室,为头癣的治疗提供了条件。随后在省卫生厅指导下,朱一元带领同事们与省皮肤病防治所合作,开展头癣防治工作。他们把“首站”选在了合肥,从各小学和市郊农村入手进行“拉网式”防治。到1958年,合肥市基本消灭了头癣。“初战”告捷后,朱一元又带领同事们在全省开展头癣防治工作。他们不辞辛苦,一个县一个县地打“歼灭战”。新中国成立初期,由于受多年封建思想影响,有些山区人民还存在“癞痢癞,癞十八,十八治不好,要癞癞到老”等旧观念,不太愿意接受治疗;有些地方头癣女患者,由于怕丑几乎一年四季都戴头巾,甚至连丈夫都很少见过妻子摘下头巾的样子。因此朱一元和同事们每到一个地方,还要宣传头癣的危害和防治的意义。在治疗过程中,朱一元和同事们跋山涉水,深入山区农村,村不漏户,户不漏人,制订详细的方案进行治疗。一个疗程结束后,头癣患者治愈率一般超90%。为让更多患者早日康复,朱一元和同事们还在多地开办了头癣防治培训班,把成功经验在全省相继传播。经过十多年的奋战,1975年时安徽省基本消灭了头癣,共治疗数十万病人。在这场攻坚战、持久战中,以朱一元为代表的安徽医学院皮肤性病科功不可没。在长期的头癣防治工作中,除了运用传统的方法外,朱一元和同事们还积极开展科研攻关,大大提高了治愈率。1960年,朱一元尝试应用国内新研制的灰黄霉素治疗头癣,取得了不错的疗效,他因此获得了1960年“科研技术革新先进工作者”称号。同时,朱一元学习当时的苏联等国先进经验,在奴佛卡因封闭疗法、氧气疗法治疗若干皮肤病上获得启发,积极探索疤痕疙瘩的中药治疗研究。临床真菌室使用后,一年完成合肥地区头癣500例、体癣150例、脚癣100例、甲癣50例的真菌菌种鉴定。作为中华医学会皮肤病学分会全国头癣防治小组的委员,朱一元多次在全国性头癣防治会议上作大会报告,撰写专题研究论文十多篇,把他的这些先进成果和经验介绍给学界。

除了头癣,安徽医学院皮肤性病科还对当时一些常见的、多发的皮肤病做了大量系统的防治工作,比如疥疮、梅毒等。

疥疮在新中国成立前后流行于安徽全省,危害甚烈。1954年安徽医学院皮肤性病科门诊中,疥疮占初诊病例的4.39%。经过安徽医学院皮肤性病科等全省皮肤科医务人员的努力,1962年疥疮在安徽宣告消灭。梅毒的大面积防治工作是从1958年开始,同样经过安徽医学院皮肤性病科等全省皮肤科医务人员历时一年的工作,1959年,早期梅毒已在安徽省消灭。

安徽医科大学早期编著的部分皮肤性病学科书籍。

安徽医科大学早期编著的部分皮肤性病学科书籍。

同时,安徽医学院皮肤性病科还与省职业病防治所、市职业病防治站合作,开展皮肤职业病防治的调查研究。朱一元对合肥农药厂、安徽缫丝厂、安徽橡胶厂等企业进行调查研究,提出防治意见,并撰写了《缫丝女工职业性皮肤病调查报告》等多篇论文。

授人以鱼不如授人以渔。在完成自身的教学和临床医疗工作的同时,安徽医学院皮肤性病科还先后举办过多期皮肤科进修班,为医疗一线培养了许多皮肤科医师,为全省中级卫生学校培养了一批皮肤科师资;并举办皮肤组织病理进修班,提高在职医师皮肤病理的理论和技术水平。

进入新世纪后,有着创新精神的安徽医科大学皮肤病与性病学系于2008年1月建立。该学系是在安徽医科大学皮肤病研究所的基础上建立,由安徽医科大学各教学点的皮肤性病科组成。学系现已覆盖全国近60个单位的皮肤性病学科,分布于北京、上海、江苏、广东、新疆及安徽等地,是目前国内皮肤性病学界组成单位最多、涵盖地域最大、覆盖患者人群最广的医教研联合体,续写着安徽医疗卫生发展的更好篇章。

安徽医科大学早期编著的部分皮肤性病学科书籍。

安徽医科大学早期编著的部分皮肤性病学科书籍。