受到国外专家的称赞

和不少学科一样,安徽医科大学儿科学历史也很悠久。据档案记载,上世纪20年代学校前身东南医科大学创办时,附属医院就开设有儿科、外科、内科等多个科室;担任过东南医科大学教务长的陈卓人教授,就曾兼任内科学和小儿科学教授。

1952年安徽医学院迁建合肥后,附属医院开设了儿科专业,与内科合署办公。其时,因为和安徽医学院早有渊源,陈卓人关掉在上海的儿科诊所,受邀来到安徽医学院工作。同时来到安徽医学院的还有朱子扬医生,当时她和丈夫龚兆庆在合肥前大街开办了健华医药诊所,安徽医学院迁建时,她刚从上海进修回来。陈卓人、朱子扬和几位医生成为安徽医学院附属医院儿科最早医生。

两年后,安徽医学院附属医院有了单独的儿科病区,增加了医护人员,儿科有了更好的发展。第一任护士长戴葆源亲历了儿科创建的过程。据她回忆,1954年下半年,安徽医学院决定由陈卓人领衔创建附属医院小儿科,担任科室主任。当年,安徽医学院接收了合肥市联合医院的院舍作为二院,手术科室都在一院,包括儿科在内的大内科安排在二院。儿科建立后,医生也有所增加,大内科的欧克仁、蔡天沛等医生兼看儿科门诊。

那时的儿科病人比较多,医护人员几乎整天都待在病房里,每周只有半天休息。而戴葆源带领着12名护士,将儿科病房管理的井井有条。除了执行医嘱完成治疗外,她们还要承担家长的角色:把小床、小桌子、玩具等排得整整齐齐、收拾得干干净净;她们给孩子喂饭、洗脸、洗澡,带孩子们做游戏;有时还负责给一些长期住院的孩子补课;节日里还组织孩子们开联欢会……

“当时苏联的一位儿科专家来医院,看到我们的患儿都干干净净的,有玩具玩,吃得不错,住得也很好,连连称赞说,没想到安徽有这么好的儿科病房。”戴葆源回忆道。

增设儿科专业强发展

在医学界,儿科又被称为“哑科”,这是因为儿童特别是婴幼儿,无法讲述自身病情,医生诊断比较困难;此外,孩子是未来的花朵,一个孩子往往承载着几个家庭的幸福和希望。因此,相对于别的科室,虽然是“小儿科”,但更需要大大的情怀和爱心。安徽医学院儿科从创建开始,医护人员都有着这样的情怀。胡允文、杨世宽就是其中的代表。

1954年从上海医学院毕业后,胡允文来到安徽医学院儿科工作。她上班时几乎都“泡”在医院里,晚上还常常去病房看望孩子。特别是1960年担任儿科总住院医师后,除了吃饭睡觉她几乎都在病房,每个患儿的病情烂熟于心,处理也就得心应手。为了和家长及患儿更好地沟通,老家天津的胡允文硬是学会了听、说合肥话。

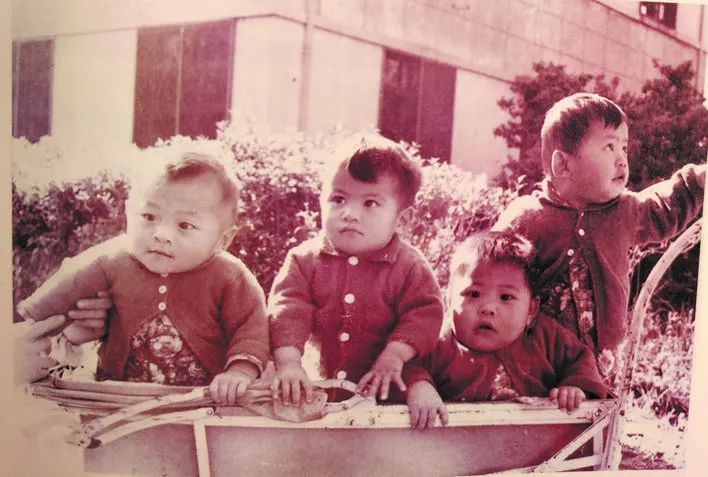

杨世宽在1958年到儿科工作。1961年,阜阳农妇谭学英在安医附院产下新中国成立后安徽首例“四胞胎”,轰动一时。作为当时“四胞胎”的责任医生,杨世宽顶着很大的压力精心护理,最终“四胞胎”顺利出院。2005年,“四胞胎”中的三兄妹还专门来到合肥感谢杨世宽等当年的医护人员。

茁壮成长中的“四胞胎”(资料图片)。

随着不断发展壮大,到20世纪50年代末,安医附院儿科拥有床位近40张,医生增至近20人,还设有儿童活动室。特别是1959年儿科教研室成立,标志着学科建设步入快车道。

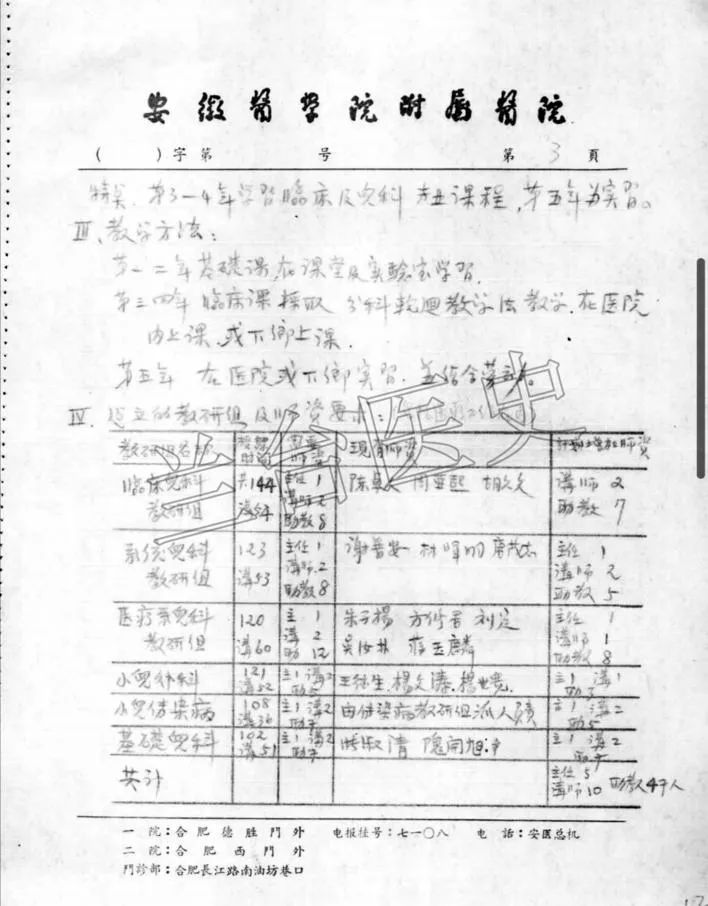

“学制:五年制。第1—2年学习基础课,基础课程应重点结合小儿特点;第3—4年学习临床及儿科专业课程;第5年为实习……”在一份1959年2月15日由安徽医学院儿科教研组起草的《儿科系建系计划》中,从培养目标、学制、教学方法、建立的教研组及师资要求、医疗工作的发展规划、教学任务、教学基地与协作关系、组织领导等方面,详细制订了儿科专业的建系方案:前两年夯实基础,中两年专攻临床,末年在实践中融会贯通。这份泛黄的手稿,勾勒出“医教协同”的育人蓝图。

1959年2月安徽医学院儿科教研组起草的《儿科系建系计划》(部分)。

从方案中可以看出,儿科建系后将设有临床儿科教研组、系统儿科教研组、医疗系儿科教研组、小儿传染病科教研组及基础儿科教研组等;教学基地除附属医院外,还有省立医院、传染病医院、儿童保健所等。1960年9月,安徽省卫生厅正式批准安徽医学院增设儿科学专业。

儿科学专业开设后,除了教研室主任陈卓人更加繁忙外,其他老师也都以教书育人为第一要务。为传授好医学知识,胡允文认真读教材、写教案,甚至黑板上板书排列也要花一番心思;讲授中结合临床实例,让学生听得懂,记得牢。除了传授理论知识,胡允文带实习医生也要求严格,从手把手到放手,她深知“严师不一定出高徒,但高徒必然出自严师”。

“相对于别的科,儿科医生可能更不好当一点。但我曾听学生说,之所以选择当儿科医生,就是在听过我的课之后决定的。这是对我的最好褒奖了。”胡允文多次回忆说。

“耀眼之星”大情怀

1960年,中华护士学会安徽分会年会在合肥召开。在这次大会上,安徽医学院附属医院儿科护士长戴葆源做的“儿科专科护士培养”交流发言,引起广泛关注,会后各地同行纷纷前来参观学习。原来,这是戴葆源在多年工作中总结的一套培养儿科专科护士经验,不仅专业,而且非常实用,因此广受欢迎。

同样在1960年,朱子扬被评为“全国三八红旗手”,光荣出席了在北京召开的庆祝“国际劳动妇女节”五十周年大会,受到党和国家领导人接见……

凡此种种,不胜枚举。安徽医学院儿科在发展中有不少创新之举,涌现出了许多“耀眼之星”。

20世纪60年代中期,安徽医学院附属医院儿科收治了一批来自肥西农村的小患儿,临床表现以抽痉、神萎等神经系统症状为主,多伴有心率增快。到医院后治疗效果不佳,部分患儿因医治无效去世。一时间许多家长很恐慌。杨世宽等医生决定展开调查找出病因。于是,他们联合流行病教研组、传染病科等医护人员,深入肥西多个农村进行调查研究,经过几年,最终明确了这些患儿是典型的维生素B1缺乏症。对症治疗后,患儿再未出现死亡。

除此之外,20世纪80年代初,为了患儿治疗方便、及时,杨世宽主动向胸外科学习了心包穿刺、小脑延髓池穿刺、胸腔闭式引流等特殊的操作,并创新性地将这些技术在儿科开展起来。

而作为安徽最早的女教授之一,朱子扬一直潜心儿童卫生事业的医教研工作,20世纪七八十年代相继出版了《中毒急救手册》、《科学育儿常识》、《实用儿科学》及《儿科体检诊断学》等多部著作……

“小”儿科,大情怀。这里不仅治愈了孩子的身体,更守护了他们的未来。一直以来,安徽医科大学儿科秉承着“幼吾幼以及人之幼”的医者初心,大力推进着安徽儿童医疗保健事业的快速发展。